- 首頁

- |

- 網(wǎng)站服務(wù)

- |

- 網(wǎng)站導(dǎo)航

- |

- 手機(jī)訪問

- |

- APP下載

石材專業(yè)門戶網(wǎng)站

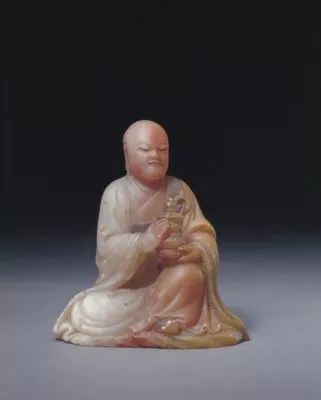

清(傳) 尚均款 布袋羅漢像

倫敦東方藝術(shù)畫廊

對于壽山石雕藝術(shù)而言,宗教對其的影響毋庸置疑,甚至可以說,宗教對早期的壽山石雕藝術(shù)提供了重要的推動(dòng)和發(fā)揚(yáng)作用。不僅是壽山石雕刻藝術(shù),包括壽山石初見體量的開采,宗教的功勞同樣不可磨滅。

清 壽山石 持桃羅漢像

美國大都會(huì)藝術(shù)博物館

閩地在唐代以前,尚屬中原人口中的“蠻荒之地”。關(guān)于唐初福州的模樣,在宋人的形容里是:“始州戶籍衰少,耘鋤所至,甫邇城邑。穹林巨澗,茂木深翳,小離人跡,皆虎豹猿猱之墟。”也難怪唐人高適詩中所寫閩中風(fēng)情“大都秋雁少,只是夜猿多。東路云山合,南天瘴癘和”,可見其荒涼了。

雖是如此,唐代的閩地到底還是有人居住,這些所謂暴橫的“蠻夷之人”,在中原禮教健全的“文明人”看來,自然是亟待教化的。除了唐政府的管理之外,引入宗教也是教化的手段之一,因此,零星的寺院也陸續(xù)在閩地興造,并隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不斷增加。廣應(yīng)院便是唐末時(shí)建立在壽山附近的佛教寺院之一。

石農(nóng)在廣應(yīng)寺遺址挖掘寺坪石

寺坪石

宋代黃榦的《壽山》寫道:“石為文多招斧鑿,寺因野燒轉(zhuǎn)熒煌。”這是流傳至今最早的一首有關(guān)壽山石的詩文,同時(shí)也將“壽山石”和以“佛寺”為標(biāo)志之一的佛教首度以詩詞的方式聯(lián)系在了一起。

據(jù)《中國壽山石文化大觀》認(rèn)為,此時(shí)的以各種燭臺、香爐、花瓶等為主,尚沒有涉及造像的記載。不過,兩宋墓葬中曾出土了和尚捧香爐造像,或許可作為對此的旁證。這種做法無疑在信眾中推廣了壽山石雕藝術(shù),使得壽山石以及壽山石雕藝術(shù)進(jìn)一步為人所識。

寺坪石

此后,廣應(yīng)院在元明之間經(jīng)歷過多次焚毀,明末徐興公晚年寫有一首《游壽山寺》,詩云:“寶界消沉不記春,禪燈無焰老僧貧。草侵故址拋殘礎(chǔ),雨洗空山拾斷珉。”這首詩中就記錄了廣應(yīng)寺焚毀后的蕭條景象,其中提到“斷珉”,指的是廣應(yīng)院僧侶們在寺中收藏的一批壽山石在火燒之后的殘石。

寺坪石

越來越多的證據(jù)證明僧侶們對于壽山石雕刻的推動(dòng)作用,壽山石礦洞中有因?yàn)樯畟H發(fā)掘而名為“和尚洞”的,也有因位處尼庵附近因而被稱作“尼姑樓”的,還有因?yàn)閾焓暗綗o頭佛像被命名為“無頭佛”的礦洞。

無頭佛石

不僅是前文說到的宋代和尚捧香爐造像,近年在山東菏澤古運(yùn)河遺址出土的元代沉船中,發(fā)現(xiàn)兩尊壽山石的羅漢造像,更為壽山石雕與佛造像藝術(shù)的深厚淵源提供了實(shí)物的佐證,甚至證明了壽山石雕藝術(shù)如何通過商業(yè)貿(mào)易被推至全國。

元 壽山石羅漢

菏澤市博物館

2010年9月菏澤市國貿(mào)工地出土

從雕刻工藝上看,相比較之后的壽山石雕佛造像雕刻,元代的這兩座壽山石羅漢造像,在衣褶的雕刻上還未達(dá)到成熟之境,以線刻方式進(jìn)行勾勒,其線條也無輕重粗細(xì)變化,然而排列緊密連綿,更接近於元代寫經(jīng)本中的羅漢畫像,而與元代興起的帶有文人氣和野逸氣的佛畫不同。

然而歷經(jīng)歲月的洗禮與土壤的侵蝕,這兩座壽山石羅漢造像的風(fēng)神仍然格外生動(dòng),托缽的造型,頭部、肩膀以及身體所形成的動(dòng)態(tài)曲線,龍身的鱗片刻畫等等,與其說彰顯神佛的“崇高”和“威嚴(yán)”,不如說表達(dá)人性的自在與禪意的豁然。

“玉璇”款壽山石雕羅漢像

故宮博物院

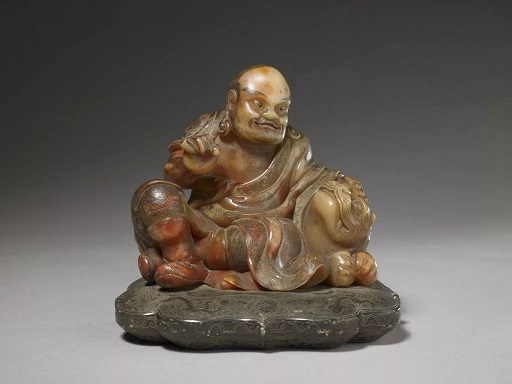

清 周尚均 壽山石伏虎羅漢

故宮博物院