石材專業門戶網站

石材人并不會有太多的人關注教堂,因為教堂主要是西方的人文理念和建筑藝術,可能它并不適合中化民族的文化和中華的建筑藝術。但筆者認為,如果作為一位石材人要想對石材的建筑藝術、石材應用、石材豐富多樣的石材產品有深刻的理解,欣賞世界上最絕美的石材建筑,石材人極其有必要對教堂這種西方的建筑藝術有點了解,不僅可以豐富石材文化方面的知識,更可以拓寬自己的視野,對自己的工作也有所啟發和幫助。

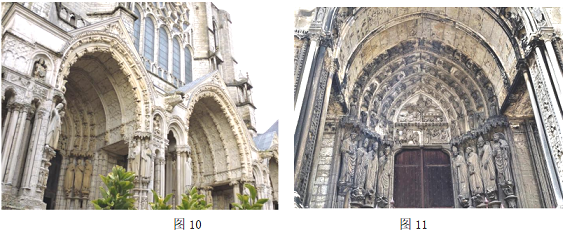

13世紀,在紛繁的建筑外形和結構當中,一種新的建筑藝術風格—盛期哥特式建筑風格出現了,這種風格重視結構的簡約和體量的宏大,將不同的建筑裝飾協調了起來。

這種盛期哥特式風格在法國一直持續到14世紀早期,主要的建筑遺產有沙特爾大教堂。

沙特爾大教堂,全稱沙特爾圣母大教堂,法文 La Cathédrale Notre-Dame de Chartres,坐落在法國厄爾-盧瓦爾省省會沙特爾市的山丘上。是法國著名的天主教堂, 教堂的三重皇家大門和其壯觀宏偉的羅馬尼斯凱像,早期的珠寶光彩的玻璃裝飾的窗戶,無一不是十二世紀法國建筑史上的經典杰作。它與蘭斯大教堂、亞眠大教堂和博韋大教堂并列為法國四大哥特式教堂。

沙特爾(Chartres)是“法國糧倉”,博斯Beauce的首府。沙特爾大教堂位于一個山丘上,沙特爾大教堂在厄爾河左岸(Eure)。沙特爾是一座古老的中世紀小城,鎮中心的沙特爾大教堂(Cathedrale de Chartres)被聯合國教科文組織列入世界遺產。

圖1藍天白云下的沙特爾大教堂有如一幅美麗的油畫,漂亮美麗!

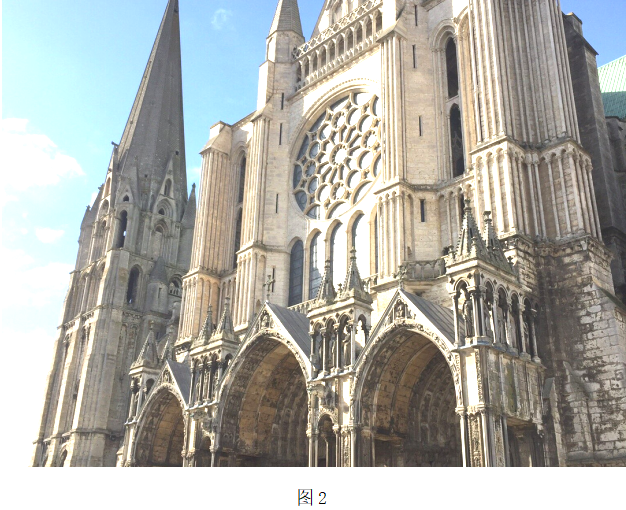

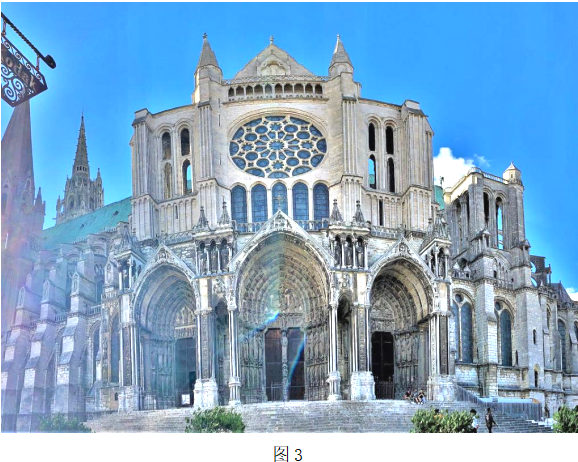

圖2與圖3沙特爾大教堂造型華麗、幾何圖形復雜,展示了高超的石材建筑工藝水平。

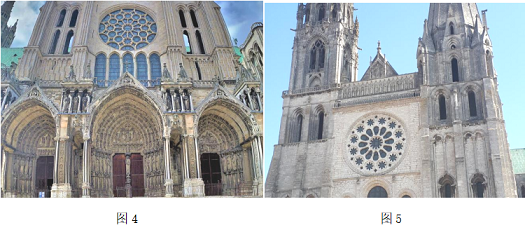

圖4~圖7的教堂大門、窗拱都是由非常復雜的石材產品構成。大門的周邊石材都雕刻有人物圖像,人物雕刻精美絕倫。

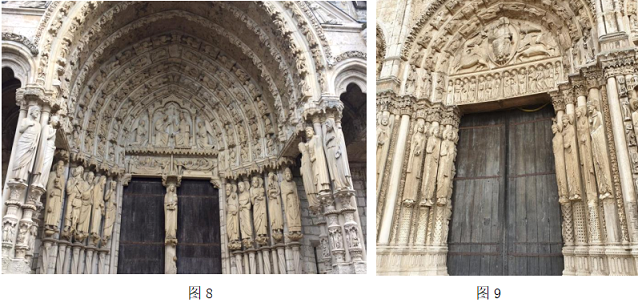

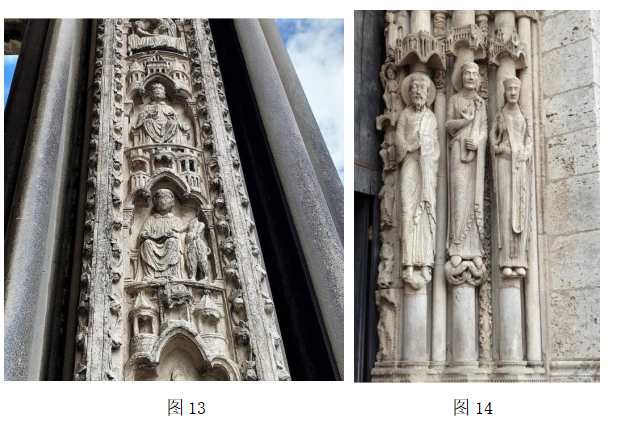

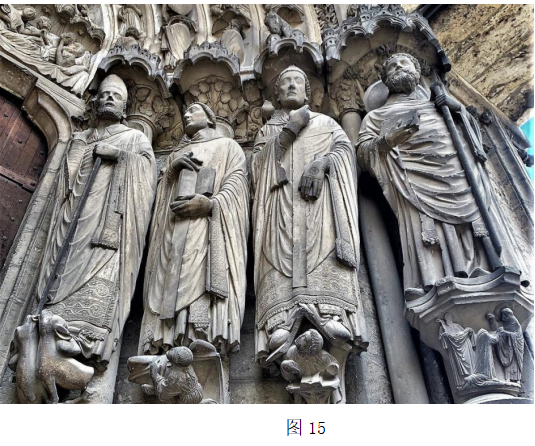

法國是中世紀后期哥特藝術的發源地,沙特爾教堂便是哥特式建筑代表性的作品之一。在教堂立面上有大量的浮雕,這些雕像也是哥特雕塑的最著名的代表作之一,是極其珍貴的哥特式建筑的杰出之作,見圖8~圖15。在教堂門側的立柱上,有許多站立的人物形象浮雕。有些是表現圣經中的先知和圣徒的,有些是表現皇帝和皇后的,體現了當時社會政教合一的思想。

這些大門側柱上的浮雕,雖然表現了中世紀典型的被拉長的身材,展示了呆滯的目光,但也表現出人物的個性,動作也有所變化。這些浮雕其中以教堂南墻的《四圣徒像》最為出色(見圖15),這是圣經中四個不同時代的圣徒形象,都以圓雕的形式出現,神態生動,富有個性,形體比例也比同時代的其他作品準確,他們服裝的質感也被雕刻家們細膩地表現出來,有很強的質感。所有這些浮雕安靜、平和的神態,體現了基督教信念中的理想形象,具有很強的宗教感染力,也有很強的藝術感染力。

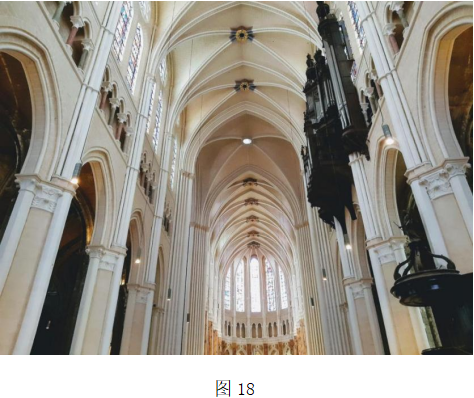

沙特爾大教堂的室內空間浩大,非常精美,并且各部份具有良好的比例關系。三段式的立面上有拱廊、天窗,優雅的立柱,兩側有二分之一或者四分之三的飛扶壁柱。

沙特爾大教堂西立面的皇家大門建于1145年到1155年之間,它豐富而生動的人物雕刻標志了大門設計的新時代的到來 超過2000平方米的彩色玻璃窗同樣令人震撼,成為這種藝術形式非常有代表性的經典范例。

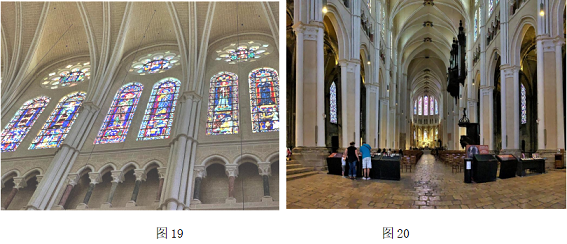

教堂玻璃窗上的一幅珍貴圣母圖制作考究、精制(圖19),這座建筑始建于12世紀中期,而這扇彩繪大玻璃窗是西立面唯一幸免于1194年大火的窗戶,這副大玻璃窗差點付之一炬了。

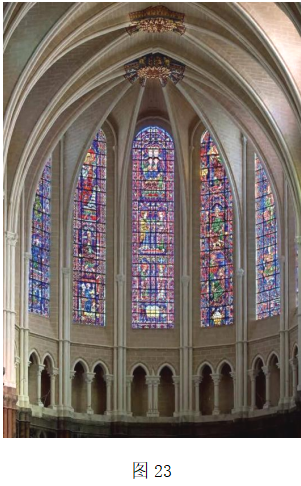

圖19~圖23的飛扶壁及柱子,雖然文中的圖片很小,但還是可以看出這些產品的石材存在色差的。對于教堂建筑來說,從來就不以裝飾其的石材是否存在色差,色差的大小來衡量、判定其質量的好壞、優劣。

圖23教堂中殿曲線造型優美的飛扶壁,流暢多彩浪漫的玻璃更增加了教堂的美麗。

從沙特爾大教堂的23張圖片可以看出西方教堂在建設上并不追求所謂的石材無色差和少色差之效果。之所以采用色差大的石材裝飾除了當時特定的勞動條件、生產條件、石材資源條件所限外,還在于設計師和當時的人們對自然之美的崇尚,他們不僅敬重上帝,同時也敬畏自然,追求自然之美,與自然和諧的建筑裝飾

自然之美是個很大的命題和概念,自古至今的哲學家們、藝術家們及建筑的設計者們、評論者們就這個命題和概念爭論了上千年,沒有絕對的定論,因人而異。建筑的自然之美要求設計者、規劃者、建設者順應自然界的變化,設計、規劃、和施工與自然環境相協調,與整個城市的人文環境、歷史環境、發展歷史相統一,不去為了追求建筑的標新立異、特立獨行而破壞當地的自然生態,與城市歷史氣氛相違背的建筑。建筑要順應自然的要求,使城市建筑與自然環境充分融為一體,展示建筑的自然之美。

建筑的自然之美,要求城市建筑的設計、規劃、建設過程中尊重自然規律,重視人類對自然界的認知,尊重自然規律、順應自然規律,充分利用自然資源,以自然資源充分利用為前提,創造自然之美,閃耀自然之美光環的建筑。

追求建筑自然之美,既要尊重歷史、尊重文化、尊重自然、尊重人性,也要注意、兼顧追求城市建筑的系統性生態環境,使建筑融入到當地的城市生態環境里,成為城市原有生態系統里的一員,而不是破壞分子。系統性建筑生態環境的構建,不僅僅賦予每棟建筑物生命的意義,更要對一個小區、一個城市整體的生態環境進行建筑的構建,才能使建筑成為永恒的,具有與當地自然環境相統一、協調的永恒建筑物,就如文章所展示的沙特爾大教堂一樣。

無論是教堂的外立面還是室內的內立面、線條、柱子,無不都存在色差,而且色差都很大,但這并沒有因為石材存在色差就認為這兩座教堂的裝飾效果很差,也沒影響它歷經幾百年依然屹立于這個地球之上。西方的教堂作為重要的建筑,是西方人常去的場所,也是神圣的地方,如此重要的地方,如此重要的建筑都允許色差存在,我們現代的建筑還有必要去追求所謂的無色差或少色差嗎?這是值得我們現代人認真思考的問題?錫耶納大教堂用有色差的石材同樣做出了精美絕倫的裝飾效果,無論是從教堂的色調來看,還是錫耶納大教堂哪些精美的石材浮雕來看,錫耶納大教堂絕對稱的上世界上最美麗的石材建筑。

一個永恒、經典、能夠傳世的的建筑不是以其裝飾的石材是否有色差來衡量,而是看該建筑是否展示了與當地自然生態環境、城市歷史相協調、統一的風貌和特色!

圖片和資料來源于360搜索。

作者:晏輝